Straubinger, 6.April2006

Zahnärzte setzten bereits vor 9000 Jahren den Bohrer an

Werkzeuge aus Feuerstein - Füllung nicht ausgeschlossen

Paris/London. (dpa) Bereits vor 9000 Jahren setzten Zahnärzte im heutigen Pakistan den Bohrer an. Das gehe aus Funden

im Gräberfeld von Mehrgarh in Belutschistan hervor, berichtet ein internationales Forscherteam in der britischen

Fachzeitschrift "Nature" (Bd. 440, S. 755) vom Donnerstag. Zuvor waren nur Fälle nachgewiesen worden, die jünger als

6000 Jahre sind.

In 11 der mehr als 300 steinzeitlichen Gräber an einer Verkehrsachse zwischen Afghanistan und dem Industal fanden die Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.

Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt

wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher

mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.

Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.

Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt

wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher

mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.

Die Steinzeit-Ärzte bohrten nach Angaben des Teams um Roberto Macchiarelli von der

französischen Universität Poitiers bei Männern wie bei Frauen und im Ober- wie im Unterkiefer.

Abnutzungsspuren zeigten, dass die Menschen von Mehrgarh die Zähne nach der Behandlung

weiter zum Kauen benutzen. Es ging also nicht um kultische Handlungen an Toten. Zahnfüllungen

waren nach der langen Zeit nicht nachweisbar, werden aber nicht ausgeschlossen. Dennoch

sehen die Forscher den medizinischen Zweck der Behandlung nicht als völlig erwiesen an. Denn

Karies wurde auch bei unbehandelten Zähnen gefunden und es ist möglich, dass auch gesunde

Zähne angebohrt wurden.

Straubinger, Ostern 2006

Das Rätsel ist gelöst

Staubring des Saturns wird durch Vulkan eines Mondes gespeist

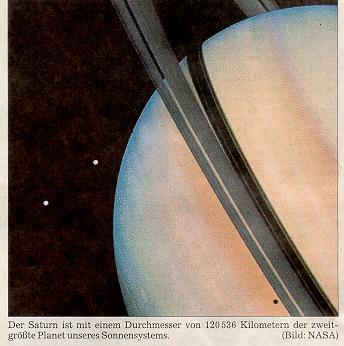

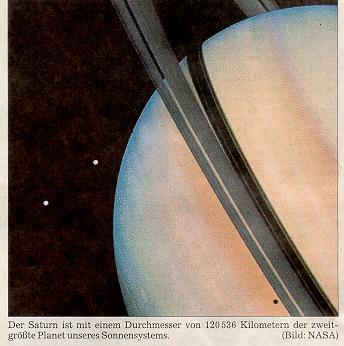

Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den

zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige

Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus

beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen

einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,

ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.

Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den

zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige

Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus

beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen

einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,

ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.

Anders als die klassischen Ringe, die aus zentimeter- bis

metergroßen Gesteinsbrocken bestehen, enthält dieser Ring nur

winzige Staubteilchen, erklärt Prof. Dr. Alexander Krivov von der

Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dieser ausgedehnte staubige

Ring um Saturn gab dem Jenaer Experten für kosmischen Staub

und seinen Forscherkollegen seit seiner Entdeckung Rätsel auf.

Denn dass sich gerade einmal einen Mikrometer große

Staubteilchen dauerhaft zu einem Ring anordnen, ist ungewöhnlich.

"Normalerweise ist die Lebensdauer derart winziger Teilchen sehr

kurz", erklärt Prof. Krivov. In kosmischen Maßstäben bedeutet

das maximal 100 Jahre. Deshalb vermuteten die Forscher, dass

der Staubring des Saturns aus einer unbekannten Quelle ständig

neu gespeist werden muss, um dauerhaft zu bestehen.

Dieser bislang unbekannten Quelle ist ein internationales Forscherteam unter Beteiligung Krivovs jetzt auf die Spur

gekommen. Wie die Wissenschaftler im namhaften Joumal " Science" veröffentlichten, schleudert ein Vulkan am Südpol des

Saturnmondes Enceladus Staubteilchen und Wasserdampf in die Höhe. Er sorgt so dafür, dass sich der Staubring um Saturn

stetig erneuert. Diesen ungewöhnlichen Vulkan entdeckte die NASA-Raumsonde Cassini während ihres Vorbeifluges an

Enceladus (Durchmesser rund 499 Kilometer) am 14. Juli 2005. Während sich die Sonde dem Saturnmond bis auf 170

Kilometer näherte, konnte der an Bord befindliche Staubdetektor den Ausstoß der Staubteilchen nachweisen. Diesen so

genannten Cosmic Dust Analyzer haben deutsche Forscher vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg

entwickelt.

"Die Entdeckung der Staubquelle auf Enceladus war für die Fachwelt eine Sensation", schwärmt Prof. Krivov, der selbst

zunächst eine andere Erklärung für den Saturnstaub vermutete. Der russische Astrophysiker, der seit Dezember 2004 an der

Universität Jena tätig ist, hat bereits an der Galileo-Mission zum Jupiter mitgearbeitet und Staubringe um diesen Planeten

erforscht. "Dort ist es so, dass hauptsächlich Einschläge kleiner Meteoriten auf Monden Staub aufwirbeln." Das passiert auf

den Saturnmonden zwar auch, wie Krivov inzwischen weiß. "Im Vergleich zu den Staubmengen, die Enceladus abgibt, fällt

das aber kaum ins Gewicht", erklärt der Wissenschaftler.

Neurobiologie: Regiezellen im Hirn haben eigenes Netzwerk

Hierarchien auch im Hirn

VDI nachrichten, Heidelberg, 13. 4. 06, ber -

Bei Mensch und Maus ist es die graue Substanz im Gehirn, die dem Organismus befiehlt, was er zu tun hat. Doch wer

steuert eigentlich das Gehirn? Nicht alle Hirnzellen sind gleichberechtigt, es gibt regelrechte Regiezellen dort, ergaben die

Forschungen der Neurobiologin Prof. Hannah Monyer von der Universität Heidelberg. Diese so genannten Interneurone

leiten den Informationsfluss in geordnete Bahnen. Dafür erhält sie den diesjährigen Philip-Morris-Forschungspreis.

Während die normale Informationsverarbeitung in den Händen der normalen Neuronen liegt, übernehmen die Interneuronen,

die bis zu 20 % der Hirnzellen stellen, die Steuerung des Denkvorgangs. Sie stehen über ein ultraschnelles Netzwerk auf

Basis elektrischer Impulse miteinander in Verbindung, während die normalen Neuronen, deutlich langsamer, über chemische

Botenstoffe kommunizieren.

Um ein lebendes Gehirn beim Denken zu beobachten, markierte Monyer die Interneuronen mit dem fluoreszierenden

Farbstoff einer pazifischen Qualle. "So können wir Zellen im Gehirn wiederfinden und mit elektrischen Kontakten versehen",

erklärt sie.

Jedes Interneuron kontrolliert bis zu 500 Neuronen - nur wenige sogar noch mehr. Bei Lebewesen mit Verhaltensstörungen

zeigt das Zusammenspiel der Interneuronen auffällige Abweichungen. Die Regiezellen geraten aus dem Takt. Monyer

vermutet, dass Depression und Autismus ähnliche Ursachen haben könnten. B. SCHÖNE/ber

zurück

Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.

Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt

wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher

mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.

Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.

Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt

wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher

mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute. Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den

zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige

Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus

beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen

einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,

ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.

Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den

zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige

Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus

beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen

einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,

ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.